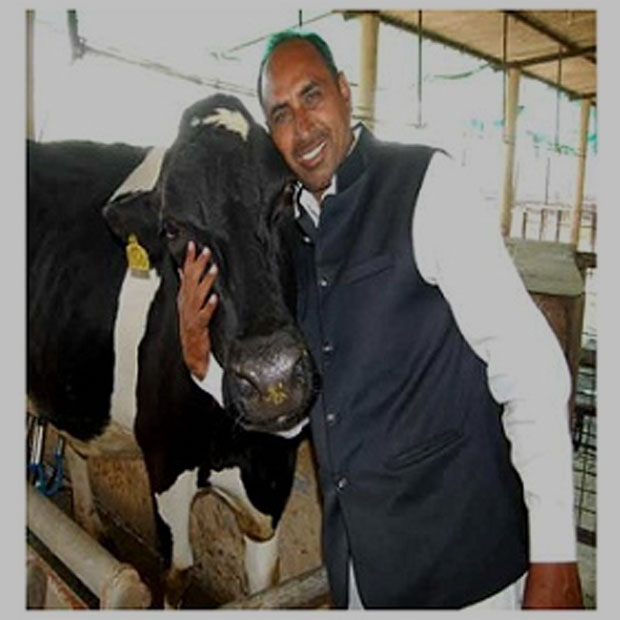

मिलिये अगली पीढ़ी के समृद्ध किसान से जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा दे रहा है

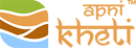

ननिल चौधरी के फार्म का दृश्य सपनों वाली सुगंधित दुनिया में किसी को भी उड़ा देगा। खैर आप सोच रहे होंगे कि वहां फसल, गायें, भैंसों, धूल और गोबर के अलावा और क्या हो सकता है? तो आप गलत हैं क्योंकि ननिल चौधरी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक ऐसे उभरते किसान हैं जो फूलों की खेती करते हैं और उनके फार्म में आपको केवल जरबेरा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस और कई अन्य रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे।

पारंपरिक खेती की पृष्ठभूमि से आने से, ननिल चौधरी की कृषि यात्रा अन्य किसानों की तरह गेहूं, बाजरा, आलू, जौं और सरसों की खेती के साथ शुरू हुई जो कि 2014-15 तक रही । यद्यपि उन्होंने एक पारंपरिक किसान की तरह शुरूआत की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मन में उस रूढ़िवादी सोच को सीमित नहीं रखा और वर्ष 2015—16 में उन्होंने फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रवेश किया।

ननिल चौधरी को अलीगढ़ जिले में इग्लास तहसील के पास पॉलीहाउस में जरबेरा के बागान के बारे में पता चला। कुछ पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि इसे स्थापित करने के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता है। चूंकि उनकी मां श्रीमती कृष्णा कुमारी के पास काफी ज़मीन थी इसलिए उनके नाम पर परियोजना मंजूर की गई और इसी तरह कृष्णा बायोटेक की स्थापना हुई।

“जलवायु नियंत्रित पॉलीहाउस की स्थापना के लिए मैंने लगभग 1.10 करोड़ का निवेश किया जिनमें से 75 लाख रूपये RBL बैंक लिमिटेड द्वारा दिए गए और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद थी।”

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से वे फूलों की खेती की तरफ बढ़े और आज उनके अपने दो जलवायु नियंत्रित पॉलीहाउस हैं जहां पर उन्होंने 2 एकड़ में जरबेरा के 40000 पौधे लगाए हैं। पॉलीहाउस के बाहर 6 एकड़ में उन्होंने ग्लेडियोलस, 6 एकड़ में रजनीगंधा, 1 एकड़ में ब्रासिका और 3 एकड़ में गुलदाउदी के पौधे लगाए हैं।

और कैसे ये फूल ननिल चौधरी के कारोबार को मुनाफे में बदल रहे हैं:

एक जरबेरा का पौधा एक वर्ष में 25 फूल देता है जिसके फलस्वरूप 1000000 फूलों की उत्पादन संख्या में बदल जाती है और जब यह फूलों की संख्या 2.50 रूपये के हिसाब से बेची जाती है तो एक वर्ष में 20लाख की आमदन होती है। सब खर्चों की कटौती करने के बाद ननिल चौधरी को प्रति वर्ष 6—7 लाख का शुद्ध लाभ मिलता है। यह लाभ केवल जरबेरा फूल से है। इसके अलावा रजनिगंधा प्रति एकड़ 2 लाख के लगभग मुनाफा देता है। ग्लेडियोलस 1.50 लाख प्रति एकड़ के लगभग और गुलदाउदी प्रति वर्ष 3 लाख प्रति एकड़ के लगभग मुनाफा देता है।

“श्रम शुल्कों, बैंक किश्तों और अन्य इनपुट लागतों के व्यय को छोड़कर, यह फूल उत्पादन का उद्योग मुझे प्रति वर्ष लगभग 14 लाख का लाभ प्रदान कर रहा है।”

ननिल चौधरी के लिए, शुरूआत में मंडीकरण थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली को फूलों की डिलीवरी करना मुश्किल था, लेकिन बाद में 2017—18 में, उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज़ बसें फूलों के मंडीकरण का सबसे अच्छा माध्यम थी।

कुछ लोग जो ननिल चौधरी के लिए उनकी फूलों की कृषि यात्रा के दौरान खंभे की तरह उनके साथ खड़े थे उनकी मां, डॉ. माम चंद सिंह (वैज्ञानित और आई.ए आर.आई, पूसा, नई दिल्ली में संरक्षित खेती विभाग प्रमुख) और श्री कौशल कुमार (जिला बागबानी अधिकारी, अलीगढ़)।

ज्ञान प्रसार सबसे महत्तवपूर्ण बात है जिसे ननिल चौधरी हमेशा मानते हैं और उत्तर प्रदेश के इटाह, हाथरस, मेरठ और गाज़ियाबाद जिलों के विभिन्न किसानों को फूलों की खेती के बारे में बताया है।

वर्तमान में, ननिल चौधरी के फार्म में 20—22 कुशल श्रमिक हैं जो विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्लांटर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सौर ऊर्जा सिंचाई पंप जैसे आधुनिक उपकरणों की मदद से पूरी तरह मशीनीकृत फार्म का काम करते हैं।

भविष्य के लिए ननिल चौधरी के पास कुछ योजनाएं हैं:

• रजनीगंधा से आवश्यक तेल निकालने की संभावना का पता लगाने की योजना

• उत्तरांचल में बड़े पैमाने पर फूलों की खेती का विस्तार करना।

• व्यापारिक खेती के लिए ग्लेडियोलस कंद,रजनिगंधा कंद और गुलदाउदी नर्सरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन।

फूल उत्पादन के उद्यम द्वारा ननिल चौधरी ने अपने क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखा है, लोगों को खेती, कटाई, पैकिंग और फूलों के परिवहन के कारण नियमित आय मिलती है, उन लोगों की आय उनके चेहरे पर वास्तविक खुशी दिखाती है … ननिल चौधरी

फूलों की खेती के क्षेत्र में जबरदस्त प्रयास करने के लिए ननिल चौधरी को सम्मानित किया गया है-

• 2016—17 में विभागीय कमिश्नर, अलीगढ़ द्वारा प्रगतिशील किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ।

• दूरदर्शन, दिल्ली द्वारा कृष्णा बायोटेक फार्म पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी और 22 नवंबर 2016 को कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रसारित की गई थी।

• बाद में वर्ष 2017—18 में, दूरदर्शन ने एक और डॉक्यूमेंट्री तैयार की और 27 दिसंबर 2017 को डी डी कृषि दर्शन पर प्रसारित की गई।

ननिल चौधरी के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कृष्णा बायोटेक ने फूलों की खेती का विसतार किया जिससे उनके परिवार और फार्म में काम करने वाले लोगों के लिए एक गुणवत्ता मानिक निर्धारित हुआ।